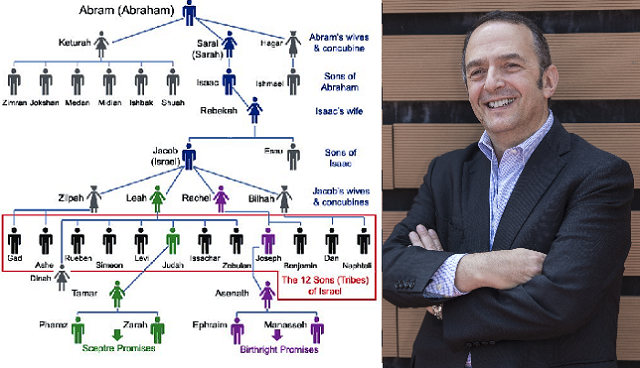

EL BUEN NOMBRE, CON ALEJANDRO RUBINSTEIN – A diferencia de otras entregas, en esta ocasión no nos centramos en un nombre en particular, sino en las costumbres onomásticas judías en la Alemania bajomedieval, a partir del libro “The language of names. Jewish onomastics in late medieval Germany, identity and acculturation” de Lilach Assaf. Ya en la antigüedad, los judíos desarrollaron una comprensión mágica de los nombres personales, otorgándoles un papel único dentro de su visión del mundo. Algunas de esas creencias están prefiguradas en la Biblia hebrea, donde muchos pasajes sugieren un profundo significado simbólico y espiritual de los nombres para quienes los llevan. Esta práctica se presenta como una tradición que comienza con el primer hombre, a quien Dios formó del polvo de la tierra, afar min ha’adamá (Gén. 2:7) y por eso fue llamado Adán. Como en el caso de Abraham o más dramáticamente en el de Jacob, los nombres no solo podían indicar eventos importantes en la vida de una persona; un cambio de destino requería un cambio de nombre. Las creencias judías centrales sugerían, además, que la relación entre una persona y su nombre era mucho más que simplemente simbólica, ya que un nombre podía identificarse con el alma de uno. Tales creencias, adoptadas por los judíos ashkenazíes de la Edad Media, implicaban que el nombre no era solo “una insignia de identidad”, sino una parte esencial de esa identidad. El núcleo de la personalidad de uno, el alma, y el nombre de uno se percibían como una unidad. Sin embargo, no hubo mandatos religiosos especiales con respecto a las prácticas de denominación.